街道を護る道祖神 旧塩尻峠から諏訪湖を望む

2007.03.06.

塩尻峠を歩く - 中山道の旅

1 塩尻宿

昔、上杉謙信は、宿敵、武田信玄に塩を送った。ゆかしい故事である。

塩は、海から内陸へ、川舟と馬で運ばれた。

塩尻は、太平洋からの表塩と、日本海から運ばれた裏塩、双方の終着点であった。

「塩尻」という地名は、そうした歴史から名付けられたという。

今日我々は、この塩尻から下諏訪まで、塩尻峠を歩いた。約15㌔の道のりであった。

しばらく長い距離を歩かず、欲求不満が溜まっていた折、アイススケートの勅使河原郁恵

さんが中山道を歩くのをテレビで見て、ふと僕もその真似をしたい気分になった。

まずは塩尻峠の頂上から諏訪湖を見下ろしたい。それが今回の旅の動機であった。

街道を護る道祖神 旧塩尻峠から諏訪湖を望む

ところで中山道は、東海道の裏街道として長らくその役割を果たして来た。

女街道とも称された。それは東海道には大井川や天竜川のような河川が多く、気候が

温暖でも、女性には難儀が多かったからである。

幕末には皇女和宮の江戸下向にこの道が選ばれ、官軍もこの道を東上した。

しかし東海道の整備が進むと、中山道は徐々に寂れて行った。

明治に入って鉄道が開通すると、その傾向は一層強まった。

塩尻宿は、伊那や松本へ通じる街道の分岐点にあり、交通の要衝であった。

現在も鉄路は、此処を経由して、中央線、篠ノ井線、信越本線、大糸線が通じる。

中山道での旅籠数は、塩尻宿が長野県下で最多であった。

現在は、市の中心が宿の約2㌔西北に移り、宿場は昔の景観を殆んど残していない。

因みに、徳川家康が定めた慶長七年(1602)の中山道は、塩尻を通っていなかった。

当初は下諏訪から岡谷の東堀を南下し、三州街道から木曽路へ出た。当時の勘定奉行

大久保長安が、木曽の森林開発、伊那の米輸送の近道として開いたものであった。

長安は慶長十八年に亡くなるが、その死後、生前に不正があったとして遺子七人も切腹

させられ、この罪により長安の開いた道は中山道から外され、慶長十九年(1614)に、

下諏訪~塩尻峠~塩尻~洗馬~本山を経由する新中山道が出来た。

信玄も信濃の小笠原長時とこの道筋(柿沢)で戦っている。勿論中山道はまだ定められ

ていない。更にもっと古く、四道将軍が東国に派遣された頃からこの道筋は存在した。

2 信州のそば

信濃では 月と仏と おらがそば 作者不詳

一茶が詠んだとされるこの有名な句は、最近はどうやら別人の作だとする説が有力である。

そば時や 月の信濃の 善光寺 小林一茶

が、後世に改作されたとする。そう云われると、前の句には何となくキャッチコピー臭がある。

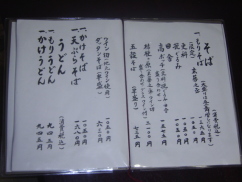

「しみず」 の品書き 風情のある 徳利 と ぐい呑み

峠越えの前夜、僕らは塩尻で、素晴らしい蕎麦に出逢えた。

この店では、八ヶ岳山麓、黒姫高原の霜下そばを使用した4種の十割そば、五種類の穀物

を打ち込んだ五穀そば、ルチンを豊富に含んだダッタンそば、地元ワインで打ったワイン切り

など、8種のそばを提供していた。それが全て絶品であった。

そばの実のどの部分を挽いたかによって、そばの色香と味は全く異なった。

それが又実に細く切って供されたので、どれもこれも本当に美味しかった。

当然ながらお酒を頼んだら、それは何と、そばつゆ入れを徳利にして出されて来た。

その為に熱燗の香りが顔いっぱいに広がった。ぐい呑みは我が家のものに似ていた。

店の名は「しみず」と云った。地元の人に教えられ、強い雨風に追われて飛びこんだ。

品々には、「玄蕃之丞(古狐の名)」とか「高ボッチ(高原の名)」など地場の名が付されて

いたのも面白かった。塩尻は「細切りそば」発祥の地らしかった。

前日は、塩尻駅そばの「あさひ館」に泊まった。

賑やかな通りを一本鉄路側に入った目立たない

場所にあったが、その地こそ昔の駅前であった。

塩尻駅は約50年前に現在地に移ったのであった。

新しい駅前にはロータリーがあり、真っ直ぐ伸びた

並木道を行くと市庁舎があった。

駅の場所一つで街の風情は一変するものだ。

3 街道の品格

ホテルは8時20分に出発した。前日の荒天とは打って変わり、快晴に恵まれた。

風は依然強かった。時間はたっぷりなので、ゆっくりと歩を運んだ。

線路に平行してしばらく行くと、すぐに中山道に出た。

朝のラッシュが始まり、通りは車の往来で騒がしかった。ダンプトラックが結構多かった。

この辺りの町名は大門と云った。大門は、明治35年に篠ノ井線、39年に中央東線、44年

に中央西線と次々に開通した折その交点となり、駅名も塩尻と改まって名実ともに塩尻市

の中心となった。道路も此処から松本への道が分岐していた。松本へは四里半であった。

御他聞にもれず、現在はこの町も地方都市としての活力を失っている。

車こそ多かったが、若い学生や勤め人が自転車を走らせる光景をあまり見掛けなかった。

しかしこの街道筋には、それまでの家並とは異質な風情を感じた。

今流行りの表現を借りれば、「街道の品格」とも言うべきものがあった。

どの家もしっかり落ち着いていて、庭木の手入れが行き届いていた。それぞれ決して華美

でも豪華でもなかったが、今風の家にはないゆとりがあった。

その先に大門神社があった。

縁起を読むと、この社は柴宮と若宮の両八幡宮を併せ祀ったものらしかった。

此処の樹齢三百年という大欅を見上げては、人間の小ささを感ぜずにはいられなかった。

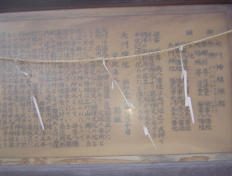

大門神社 縁起 大門神社

樹齢三百年の大欅 樹勢の盛んなる様

4 堀内家 と 阿礼神社

堀内の集落に入ると、共に18世紀に造られた元庄屋の堀内家と阿礼神社があった。

本棟造りの堀内家 阿礼神社

その見事さにも圧倒された。

阿礼神社は諏訪族の古代神を祀ったものであった。

境内には大きな日露戦役の忠魂碑があった。此処からも多数の兵が出征して行った。

その大きさから、当時の人々の戦死者を悼む気持ちがひしひしと伝わって来た。

この辺りから昔の塩尻宿に入った。此処までが旧松本領であった。

東小学校が宿の入り口 巨大な忠魂碑

本陣跡 振り返ると白雪のアルプスが・・・

5 永福寺から柿沢集落へ

塩尻宿を出ると、緩やかな登り道が少し急になった。

国道から分れて旧道に入ると、道は静かになった。

永福寺という寺があり、近くには長閑な溜め池もあった。

我々は此処で小休止した。時刻も11時であった。

此処には馬頭観音が祀られていた。昔の運送には馬

が欠かせなかった筈で、今回の街道筋にはあちこちに

それがあった。昔は人馬一体であった。

前日、塩尻の洒落れたパン屋で求めた菓子パンが

昼食代わりになった。

次に入った柿沢も美しい集落であった。丸山という形の

良い丘と畑地が展開し、見晴らしも拡がって北アルプス、

中央アルプス、木曽の山々が望めた。

この柿沢は昔の信玄の古戦場で、首塚、胴塚があった。

6 塩尻峠へ

柿沢集落の先で、長野自動車道を越えた。

しばらくは20号線と旧道が絡み合いながら進み、道は

岡谷市に入った。標高は既に1000㍍を超えていた。

後ろを振り返ると、午後は雪になるという予報の通り、

山岳部を越え、雪雲がこちらに迫って来るのがはっきり

見えた。

何としても峠から諏訪湖を見下ろしたいので、僕らは

道を急いだ。

いの字山 みねもふもとも かきくれて かかれる雲か 雪となるらむ 菅江 真澄

という和歌が、阿礼神社に奉納されていたが、日本海からの雲が、アルプスでその湿気を

払い落とし、内陸はそのお蔭で雪が少ない光景を目の当たりにしたのであった。

突然我々は、20号線の塩尻峠に着いた。何処かで旧道を見失ったらしかった。

其処からは、念願の諏訪湖を眼下に望めた。

甲斐駒ケ岳や仙丈岳、さらにはうっすらと遠くに富士山も見えた。

塩尻峠から諏訪湖を望む 富士山遠望

甲斐駒ケ岳を背景に・・・ 槍、奥穂高方面を望む

僕は諏訪湖を展望出来たことを喜ぶ一方で、旧道の塩尻峠や明治天皇が野立ちされた場所

を通り過ごしてしまったことをしきりに悔やんだ。

その為其処へ戻る道を探したが、幸いにその望みは容易に達せられた。

明治13年の明治大帝行幸記念碑は公園化されていて、国道の峠すぐ近くに見つかった。

其処からの展望は一層素晴らしかった。この旅行記の冒頭の写真がそれである。

更に嬉しかったのは、この塩尻峠からは、日本の山の背の高さで、一位から三位までの山、

即ち、富士山、北岳、奥穂高の三山全てが同じ場所から望めたことであった。

7 下諏訪へ

我々はそれまで旅の人に全く出逢わなかったが、この展望台では4~5人の人影を見た。

しかし何れも車で来た人ばかりで、歩いて来た人は皆無であった。

そういう経験は屡々なので、僕らは通常人とは異なる変人なのかな、と紀子と笑い合った。

下諏訪への降り道は木々で覆われ、かなりの急坂であった。

この勾配では、駕籠を担いだ人はもとより、和宮もさぞお苦しかっただろうと拝察した。

国道が今のように九十九折りになったのはその数年後である。或いはその折の反省から

改修が計画されたのかも知れないな、と思った。

岡谷の市街地が近付き、眼下に長野道の岡谷IC

が見えた。

峠道の出口には、大岩と石船観音(金明水)、更に

大きな石で出来た中山道の標識があった。

この付近には大石がごろごろしていた。

峠を降り終えるとさすがにほっとした。

あとは平坦な道を行くばかりであった。

それでも下諏訪宿まで、まだ3㌔ばかりあった。

道は再び国道と絡み合うこととなった。

今井の集落に入った。ここには、茶屋本陣だった

堂々たる構えの今井六郎氏宅があった。

険しい峠を控え、昔は唯一の休息所であった。

今井六郎氏宅 筋向いの番所跡

8 皇女和宮様の御宿

下諏訪駅 諏訪大社下社秋宮

再び騒がしくなった街を歩き、我々は下諏訪町に入った。

時計は4時を過ぎつつあった。ゆっくりとは歩いたが、予想以上に時間が掛かった。

安堵の念もあって歩行速度は更に落ちた。

魁塚(相楽総三ら赤報隊士処刑の地)や下諏訪駅を経て、僕らは諏訪大社下社秋宮まで来た。

しかし今は春。神様はお留守らしいので、此処も門前で手を合わせたのみで通り過ぎた。

土産の塩羊羹を求めるため、「新鶴本店」には立ち寄った。この店は明治6年の創業を誇る。

秋日和 わかつ菓子あり 何言はむ 中村 汀女

初代河西六郎は、海のない信州での塩の貴重さを思い、淡雅な味わいの菓子を作り出した。

次いで僕らはその先の下諏訪本陣跡へ移った。

此処は今、「聴泉閣 かめや」という旅館になって居り、我々は、皇女和宮が逗留されたという

お部屋を拝見することが出来た。時計は和宮ご到着と同じ、午後5時を指していた。

和宮様逗留の上段の間 同 床の間

季節柄、部屋にはお雛様が飾られていた。

その事で我々の和宮を偲ぶ気持ちは一層強められ、宮様

に供されたのと同じ「紅葉賀」のお菓子で抹茶を戴いた。

皇女は11月5日の夕刻此処に到着され、翌6日の午前

7時半には出立されたという。

それでは諏訪大社に参詣する時間もなかったであろう。

道中は公武合体の反対派に襲われる懼れもあった。

到底、のんびりと旅を楽しむゆとりはなかった。

京を10月20日に出立し、江戸には11月15日に入られ

た。25日間の慌しく緊張した旅であった。

この旅館には、江戸時代の諸大名は勿論のこと、現代に

なっても島崎藤村や与謝野晶子、芥川龍之介ら多くの

名士が訪れている。

見事なお雛様

9 鉄鉱泉本館

我々はこの後、これも創業100年を誇る「鉄鉱泉本館」に宿をとり、温泉で旅の疲れを癒した。

宿では我々の到着が予定より遅いので、女将たちが心配してくれていた。

この日の宿泊客は我々二人だけだったので、ゆっくりと湯に浸かれた。

昔の名所図会には、

「諏訪の駅一千軒ばかりもあり。商人多し。旅舎に旅女あり。夏蚊なし。少しあれど刺さず。

雪深こうして寒烈(きび)し。」とある。宿の紹介記にも、「下諏訪は宿よし」と書かれていた。

下諏訪温泉の賑わい と 鉄鉱泉本館

「諏訪温泉-下諏訪駅中に三所あり。旅人及び駅中の人、みな平生(へいぜい)入浴す。

本陣の際(きわ)にあるは中を隔て、高貴あるひは男女を別つ。往来の雑人は上に覆ひ

なし。衣類の洗ひ物等、此の流れにてするなり」

三箇所の湯とは、「綿の湯」「旦過湯」「児湯」のことで、我々の宿は旦過湯を源泉にしていた。

客室 伊豆の若草石で造った湯船

疲れた足に、温泉の湯は本当に心地良かった。

夕食も山海の珍味が色々と出された。

その後ゆっくりしていたら、突然「お客さんです」というので驚いた。

何と翌日会うつもりの義樹が、小淵沢から孫の春樹を連れて訪ねて来たのであった。

春樹は眠かったせいもあり、しばらくは人見知りをしたが、やがて馴れた。

外気はかなり冷え込んできたが、室内は暖房で暖かだった。

今回の旅は三日間で、前日は雨中を岡谷と諏訪湖を巡り、翌日は諏訪大社上社にお参り

した。それらについては別稿に譲る。