二日目は8時10分にホテルを出発したが、夜来の雨が上

二日目は8時10分にホテルを出発したが、夜来の雨が上がりそうで上がらず、傘をさしたものかどうか随分悩んだ。

しかし溝口気象台の予報通り、歩き始めて30分程で雨は

止み、大して濡れずに済んだ。

見付(磐田)の宿は、古い歴史を持ちながらも、ヤマハや

NTNなど新しい産業が発展し、財政が豊かで、緑が多く、

暮らしやすそうな町だと見受けられた。

今日は愈々大天龍を渡る。

2008.10.07.~08.

116 東海道を歩く 14-2 (磐田~浜松)

二日目は8時10分にホテルを出発したが、夜来の雨が上

がりそうで上がらず、傘をさしたものかどうか随分悩んだ。

しかし溝口気象台の予報通り、歩き始めて30分程で雨は

止み、大して濡れずに済んだ。

見付(磐田)の宿は、古い歴史を持ちながらも、ヤマハや

NTNなど新しい産業が発展し、財政が豊かで、緑が多く、

暮らしやすそうな町だと見受けられた。

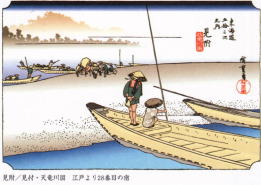

今日は愈々大天龍を渡る。

天龍川は信濃国の諏訪湖から発し、伊那谷を流れて遠江国に入り、佐久間・龍山・二俣・鹿島を経て

掛塚で遠州灘へ注ぐ。急流で、三方原と磐田原の台地をつくり、遠江国を二分するほどの大河である。

遠州の南北をつなぐ水運、及び東海道の東西を結ぶ渡船は、この地方の暮らしに極めて重要であった。

東海道を江戸から出発して上方へ向かうと、順に、六郷川・馬入川・酒匂川・富士川・安倍川・大井川・

天龍川と、橋の架かっていない河川を、渡船または歩行渡りによって越えねばならない。

幕府が橋を架けなかった理由は、一般に江戸を防衛するためだったとされるが、個別にはそれぞれの

地域事情があったであろう。勿論技術上の問題もあった。

東海道で船越=渡船によったところは、六郷川・馬入川・富士川・天龍川・矢作川の5河川であった。

徒歩越・馬越・蓮台越に頼ったのは、興津川・酒匂川・安倍川・大井川であった。

これらの河川では、幕府が細かく定めた方法でしか渡河は許されなかったが、それは人々の安全を守る

為でもあった。天龍では武士には舟賃なし。商人・百姓には銭六文。となっていたが何故だろうか。

一行はまず渡船場跡を目指した。

途中豊田支所と若宮八幡宮で小休止した。

豊田町は三年前に磐田市に併合され、旧町役場が支所になっていた。従って立派な建物であった。

若宮八幡宮は、仁徳天皇・応神天皇・神功皇后を祭神とし、明治7年に近隣28ヵ村の神社が合祀して

郷社となったものであった。

磐田市豊田支所 若宮八幡宮

長森立場(長森膏薬で有名)の標識を右に折れると、道は天龍川の堤防に沿って北に進んだ。

暴れ川であった時代には流れの底だったに違いない低地帯で、国道1号線や同磐田バイパスと交差

する地点では国道の下を潜った。橋の位置も何度か場所が変わり、思わぬ所に橋跡の標識があった。

一行が目指した池田の渡船場も、現在は川の東側に位置するが、以前は川の西側にあった。

池田は平安時代は南北10㌔、東西5㌔にも及ぶ広大な荘園で、江戸時代に間の宿として、此処に

渡し場が設けられたのであった。渡船資料はかなり残されて居り、僕もその一部を入手した。

池田の渡し 跡 〃 渡船場跡にて・・・

水上(ミナカミ=龍の縁語)は雲より出でて鱗(ウロコ)ほどなみのさかまく天龍の川

傾城(ケイセイ)の道中ならで草鞋(ワラジ)がけ茶屋にとだへぬ中の町客

と、これは弥次さんの歌であるが、此処は江戸へ六十里、京へも六十里なので中の町と称されていた。

彼はその名と、吉原の仲の町の賑わいをうまくかけて作詞したのであった。

橋の真ん中に日本橋から250㌔の標識があり、僕は此処まで案内して頂いた金子・大西両氏のお姿

を記念に撮らせて貰った。お二人の努力なしには、我々は此処まで来れなかった。

新天龍川橋 日本橋から250㌔地点の金子・大西両氏

下流(天龍川橋)を望む 上流(南アルプス)を望む

池田には長藤(国天然記念物)で有名な行興寺(時宗)がある。其処には平宗盛に愛された熊野御前

の物語が残されていた。平家滅亡後、鎌倉へ連行された平重衡の話も平家物語にある。しかし、残念

ながら今回はその地に立寄る余裕はなかった。

新天龍川橋(912m)を渡って浜松市に入ったのは午前11時少し前であった。

堤防の上から市の中心部が遠望出来、後でその名前が判ったのだが、アクトという高層ビルが見えた。

その時は浜松も近いなと思ったが、実際はなかなか遠かった。

六所神社で小休止の後、我々は松林寺と明善記念館に立寄った。

明善記念館には、明治~大正期に天龍治水に功績のあった金原(キンバラ)明善(1832~1923)の業績

が展示してあった。彼は山に木を植え、刑務所に働く人の更正にも協力した。

六所神社 松林寺

明善の生家 顕彰歌碑

昼食は名物のウナギが楽しみであったが、その店が遠かった。

7月の暑い盛りに下見に来られた吉田・井出両氏も、適当な

鰻屋を見つけるのに相当苦労されたらしかった。

ようやく浜松アリーナという壮大な建物の裏手で、鶴亀鰻寮

という瀟洒な店に案内して貰えた。

この店は奥座敷で慶事や法事が出来、見事な石積の中庭も

あった。さすがに40人近くも入ると、店は満席になり、「全館

貸切」にしてくれてあった。吉田さんが何回も携帯電話で動静

を連絡されたので、準備は万端であった。

2100円の鰻重には満足した。林先輩に奢って貰ったビール

も乾いた喉に美味しかった。

午後は152号線を歩くことになった。道幅が広くなり、歩道を行くことにはなったが、自然の風物に

触れなくなると、却って疲れ方が激しかった。神明の鳥居も龍梅禅寺もただ通り過ぎるばかりだった。

神明の鳥居 龍梅禅寺

馬込橋を渡ると愈々浜松宿に入った。

この橋のたもとで生き残っていた朝顔だけが唯一の

慰めであった。

天保14年(1843)の浜松宿は、人口5,964人、家数

1,622軒、本陣6、旅籠94軒であった。

現在の人口は82万4千人で、静岡市(71万人)を超え

て県内最大をを誇るまでになった。昨年には全国で16

番目の政令指定都市になった。

駅前の景観を見てもとても元気な町であった、

今回のゴールは大手門跡のある連尺交差点となった。

午後2時40分に到着した。

此処で浜松城見学組と直接帰宅組に分かれた。

宿の本陣や高札場跡はこれから左折した所にあり、

お城へは右折して約500mであった。

この日はセ・リーグ優勝を決する巨神戦が予定されて

居り、真っ直ぐ新幹線で戻ればその放送に間に合った。

上の写真はゴール地点、左の写真

は城内の家康像前のものである。

約半数がお城ツアーを選ばれた。

家康は元亀元年(1570)29歳でこの

城に入り、天正14年(1586)に駿府城

に移るまで、在城17年に及んだ。

この間は徳川300年の歴史を築く

試練の年でもあったわけで、

はま松は出世城なり初松魚 十湖

と称される由縁である。