2015.02.15.

写楽 と 豊国

僕は偶然、左掲の絵の虜になった。

僕は偶然、左掲の絵の虜になった。

この絵は、寛政6年(1764)5月、東洲斎写楽 によって描かれた

大判錦絵、「三代目大谷鬼次の奴江戸兵衛」である。

重文に指定されているが、現在は米・シカゴ美術館に所蔵されている。

きっかけは、NHKラジオで、京都文教大学教授の精神分析家、秋田巌

さんの講演を聴いたことであった。

同氏は、絵画制作の過程をユング派の夢分析手法を援用して解析し、

写楽は、歌舞伎役者を描きつつ、迫力に充ちた「顔」の表情と素人風の

「手」のアンバランスの中に、自己の心理を表現していると説かれる。

写楽の代表作を、浮世絵作家が自己の精神を絵画を描くことを通して

治療していく試みとして読み直し、写楽は何を描こうとしたのか、藝術の

深層に潜む非日常性や狂気に迫まられたのであった。

「写楽」は大きな謎につつまれた絵師である。

江戸中期に突如出現して大量の名画を産み、僅か七ヶ月でその姿を消した。

彼は一体何者だったのか。永年多くの人がそれを追求してきたが、未だに答は得られていない。

彼と同時期に登場した歌川豊国(1769〜1825)は、写楽とは対照的に、

彼と同時期に登場した歌川豊国(1769〜1825)は、写楽とは対照的に、

その後浮世絵界をリードし、歌川派をその最大流派にまで押し上げた。

左の絵は、彼の「三世沢村宗十郎の大星由良之助」である。

寛政8年4月、桐座狂言の際描かれた大判錦絵で、これも迫力がある。

折しも、『写楽と豊国 〜役者と美人画の流れ〜』 と銘打った展覧会が、

三鷹市美術ギャラリーで開かれた。

僕は今日、胸を膨らませてそれを拝見してきた。

期待は裏切られなかった。

昼食を挟んで三時間、たっぷり堪能して来た。

久し振りの三鷹市は、その繁栄ぶりにも驚かされた。

当時、相撲は歌舞伎にならぶ大衆の娯楽であった。

当時、相撲は歌舞伎にならぶ大衆の娯楽であった。

吉原の風景を背景にした美人画の他に、人気力士の姿も描かれた。

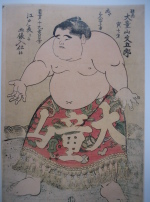

左掲の絵は、勝川春英によって描かれた「大童山文五郎」である。

これも寛永6年の錦絵大判で、文五郎は七歳にして、丈け三尺九寸七分、

目方十九貫目余、の巨童で、前座で土俵入りを務めて人気をはくした。

写楽も相撲絵は描いていた。

しかし美人画は描いていない。これも彼の謎の一つとされている。

「ミスお江戸」の美人画は、喜多川歌麿や豊国、鳥居清長らによって

多数描かれたことも紹介されていた。