「歩く会」の二日目は、一転、雨中の行進で始まった。

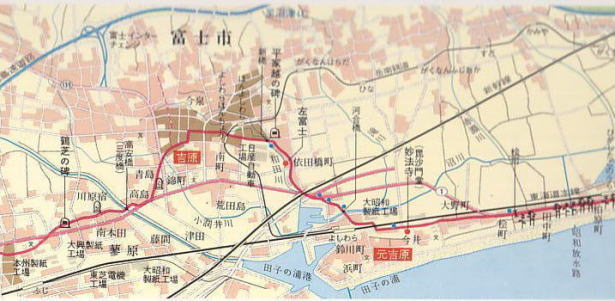

「歩く会」の二日目は、一転、雨中の行進で始まった。ホテルのバスで原宿へ戻り、再び富士駅に向かった。

一歩一歩足もとの水溜りに注意しながら進んだ。

出勤を急ぐ車の飛沫にも気をつけねばならなかった。

しかし今は道路が舗装されている。昔は泥んこ道を

裸足で歩いたのだと思うと、何でもなかった。

昔は、カラカラ天気でも風が吹けば大変であった。

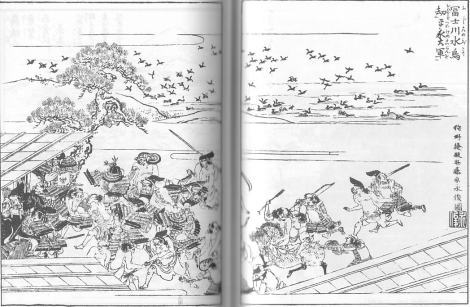

『名所記』に次のような記述がある。

<間門町、諏訪町、松長町、道中砂地にて、風の立つ

ときは、目もあかれず。まして、砂原は三里ゆけば二里

もどるとかや。道ばかのゆかぬ者也。>

左も広重と同時代の渓斎英泉(1791~1848)が、「原ノ驛」

左も広重と同時代の渓斎英泉(1791~1848)が、「原ノ驛」