2008.06.10.~11.

107 東海道を歩く 11-1 (富士駅 ~ 由比駅)

溝口気象台による天気予報は、「初日、晴のち曇、二日

目は雨」とあったが、それは良い方に外れ、二日間とも

好天に恵まれた。

東海道を歩く会議会は、問責決議を採択すべきか、信

任決議案を可決すべきか、大いに動揺したが、左の

写真の通り、初日に富士川西岸から見事な富士を望

めたので、今回はその責任を不問とすることになった。

さらに淡青会は組織化が上手い。

今回から、会計(岩田・安倍)、気象(溝口)、安全衛生

(池戸)、記録(安藤)の各担当が、総括責任者(大西・

金子)を輔佐し、毎回の運営担当(今回は長島・蔵野)

と提携して京都を目指す仕組みが確立された。

今日のコースは、初日がJR富士駅から由比駅まで、二日目が由比駅から草薙駅までで、東海道の宿

としては、吉原・蒲原・由比・興津・江尻を通過するものであった。

参加者は総勢35名。2名の方が入れ替わって1日ずつ歩かれた。

初日、一行はまず富士駅を9時に出発、500mほど北上して、札の辻で旧東海道に戻った。

さらに約1.5㌔西行して、身延線の柚木駅を通過した。

一帯は富士川が度々氾濫を繰り返し、何度も流れを変えたところで、東海道と甲州往還が交差する交通

の要衝であった。身延山や秋葉山に参詣する人も多く、角倉了以によって富士川の水運(鰍沢~岩淵)

も開かれた。街道にはそれら先人たちの史跡が多く残っていた。秋葉山の常夜燈も多数見かけた。

往時はこれが旅人の大きな安心になったことであろう。

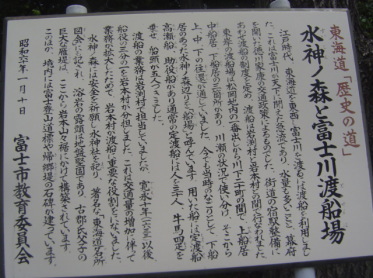

渡船の仕組みもきちんと整備されていたようで、水神の森にはその説明板もあった。

今回は回り道になるので立寄らなかったが、柚木駅の先には、土地の代官古郡氏が、3代、50余年に

亘って完成させた2.7㌔にも及ぶ雁堤(かりがねつつみ)も残っていた。これはこの地の治水とその後

の発展に大いに寄与した。この難工事には人柱も立てられ、その霊を祀ったのが護所神社である。

秋葉山常夜燈が非常に多い 水神の森には水神社が祀られていた

富士川については、 <道中一番の早川・・・巡覧記> <舟ちん一人前十六文・・・巡覧記>

<河の幅、水の増減によって際限極まらず。常流には船わたし、満水には船とまる也・・・図会>

<舟役のもの舟を竝べて、輿ながら舁ぎ乗せつつげに棹さしわぶる流れなれど、とかくして向の岸

に着く、巫峡(ふきょう)の水のやすき流れといひし人の心も空おそろし・・・改元> と記されている。

富士川橋 富士川の流れー雁堤を望む

富士川右岸より富士を望む

〃 集合写真 (金子 幹雄 氏撮影)

富士川は甲州の釜無川と笛吹川が合流して駿河湾に流れ込む日本三大急流の一つである。

天下制覇の野望を抱いた武田信玄は、多年、この地を支配せんとして今川や北条と戦った。

東名高速の鉄橋も見えたが、その鋼材は僕が現役の頃に納入したものであり、懐かしかった。

川を越えてからは、しばらく脇の山道に入り、旧岩淵村、旧中ノ郷村と進んでいった。

そして富士川駅前の小さな食堂で昼食を摂った。とても全員は店内に入りきれず、一部は

外の木蔭で食事した。威勢の良い斎藤房子さんが「桜海老の掻き揚げ」を振舞ってくれた。

甲州屋という屋号がその地との交流を示していた。

甲州屋前で (金子 幹雄 氏撮影)

街道は新幹線によって分断されていて、その部分は狭い地下道を潜った。人だけが通れた。

面白かったので、その場の様子を金子さんが写真に残してくれた。

東海道新幹線のガード前で (金子 幹雄 氏撮影)

東名高速を横断した時には今度は道路の上の橋を渡った。

足もとを車が飛ぶように走っていく光景も珍しかった。

このようして我々は蒲原の宿に入って行った。

蒲原は神原と書かれることもあった(図会)らしいが、僕は吉原と同じく、この付近には「蒲」が

生い茂っていたことから名付けられたのではないかと思う。

大国主命が因幡の白兎を介抱してやったのが「蒲の穂」であった。

蒲原宿には古い家並みが残っていて、我々の旅情を掻きたててくれた。

東名高速道を渡る (金子 幹雄 氏撮影) 広重の「宿の雪」の前で (金子 幹雄 氏撮影)

この宿も元禄十二年(1699)の富士川の洪水で、北に移動していた。

この付近を歩きながら、<折角海の近くを歩いていながら、今日も海が見えないな>と嘆く気持ちを抱

いたが、海辺にはそれなりの危険が存在したのであった。

「一里塚」の前に諏訪神社があったが、やはりそれも宿を富士川の水害から護る為に建てられていた。

保元年間の創建とあった。鳥居に結ばれた注連縄に大きな房がぶら下がっていた。

蒲原一里塚 諏訪神社

突然大きなペンストックが道の左右に現れた。

びっくりしていると、何方かが、「これは日軽金の発電所です」と教えて下さった。

アルミの精錬には大量の電力が必要である。そこで水力発電所が造られていたのであった。

そうか、清水には日軽金の工場があったのだ、と思い出した。このペンストック用の厚板も僕が売った

もので、酒井鉄工所か久保田鉄工で加工されたものに違いなかった。

日軽金の発電所 頭上から落ちてくる感じのペンストック

蒲原宿の碑 蒲原宿西本陣(平岡家)

蒲原宿の本陣跡には見事な碑があった。

西本陣を勤めた平岡家の建物は、大正時代に立て直されたものらしかったが、実に堂々としていた。

この他にも、手作りガラスと総欅で造られた磯部家や、大正時代の洋館(旧五十嵐歯科医院)などが

残されていた。日本における板ガラスの生産は、明治40年(旭硝子創業)からだというから、最先端

の素材が使われていたことになる。因みに今日の運営担当の長島様は同社のご出身である。

「・・・又あまのしほや五六ばかりなる所はこかげあり。 とへばせきさわ(堰沢)とぞ云ふなる。

あまのすむ里をばこがね(小金)とぞ申す。 うみずらを四里ばかりゆきて神原(蒲原)という宿に

とどまりぬ。はるかにきかざりし浪の音、ただ枕の下にきこゆ。 ・・・

弘安三年(1280)十一月二十三日 飛鳥井 雅有 「春のみ山路」 より 」

東海道線の蒲原駅は、それこそ旧小金村の近くにある。それは辺鄙なところだったが、鉄道省の都合

でその地が選ばれた。後に(1968年)、住民の強い要望で今の蒲原宿近くに新蒲原駅が設けられた。

尚、この付近の海岸は田子の浦と呼ばれ、赤人の名歌が生れたのは此処だとする説も有力である。

新蒲原駅辺りの海岸は「吹上げの浜」と呼ばれ、六本松の名所である。浄瑠璃姫の伝説もある。

由比本陣前にて (金子 幹雄 氏撮影)

由比宿には本陣跡が公園風に復元されていて、中には立派な「広重美術館」も造られていた。

お天気がますます良くなり、少し暑さを覚えるようになったので、見学がてら此処で一服した。

本陣の前には慶安事件の由比正雪の生家といわれる「正雪紺屋」があった。しかし現在は、正雪は駿府

出身とする説の方が有力らしい。その隣には明治時代の郵便局舎も残されていた。

正雪紺屋 明治時代の郵便局舎(塀の内)

「道中膝栗毛」の北八は、この蒲原宿で、自分たち

「道中膝栗毛」の北八は、この蒲原宿で、自分たち

は安い木賃宿に泊りながら、丁度本陣に大名が到

着したどさくさ紛れに勝手口から入り、お膳のご飯

を失敬してくる。

連れの弥次さんには、汚い手拭に飯を包んで土産に

持って帰ってくるが、弥次さんもさすがにそれには口

を付けられなかった。

真面目な大名風の顔付きをした田淵さんが二人に

何かをせがまれている様子である。その首尾は

如何だったのだろうか。

此処まで来れば由比駅はすぐで、一行は予定通り全員元気に午後4時にゴールインした。

由比宿は品川から数えて十六番目の宿である。

この日は次の清水駅まで列車で1駅移動し、ホテルサンルートに泊った。

夕食は和やかで楽しい集いとなったが、元気な方々はなお二次会で気焔を上げられた。