八月はお休みで、今日は九月九日の重陽の節句。

八月はお休みで、今日は九月九日の重陽の節句。この日、「東海道を歩く会」の面々37名は、みんな

元気で、「越すに越されぬ大井川」を越えた。

松尾芭蕉は、元禄七年(1694)の重陽の節句に、

奈良から大阪へのくらがり峠を越え、「菊の香に

くらがり登る節句かな」の名句を残した。

その故事を思い出し、僕も一句口ずさんでみた。

重陽に大井川越す若さかな 義信

2008.09.09.〜10.

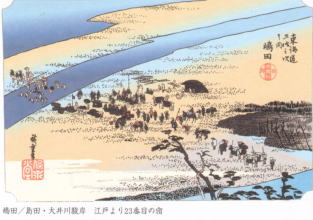

112 東海道を歩く 13−1 (藤枝駅〜島田宿〜金谷宿)

八月はお休みで、今日は九月九日の重陽の節句。

この日、「東海道を歩く会」の面々37名は、みんな

元気で、「越すに越されぬ大井川」を越えた。

松尾芭蕉は、元禄七年(1694)の重陽の節句に、

奈良から大阪へのくらがり峠を越え、「菊の香に

くらがり登る節句かな」の名句を残した。

その故事を思い出し、僕も一句口ずさんでみた。

重陽に大井川越す若さかな 義信

前回及び当日宿泊の藤枝のホテルに荷物を預けると、一行はすぐに此処を出発した。

昼食休憩した六合駅前までは、ずっと平らな道が坦々と続いた。

良いお天気になって、あちこちに、酔芙蓉やむくげの美しい花を見かけた。

空気は爽やかで、やはり秋が来たのだな、と実感させられた。

往時、この付近は湿地帯でもあって、所々に堤を築いたり、道路を付替えた跡が残されていた。

瀬戸新屋や水上、青島,、島田などの地名がそれを示していたし、追分は中世の古道が湿地を避けて

南へ迂回していた分岐点であり、庚申塚や地蔵尊が祀られていた。

寛永期に、田中城主水野忠善が一千貫もの労銀をかけて築造した千貫堤を顕彰する石碑もあった。

弥次喜多時代には、名物に染飯(そめいい)が売られていた茶店があったらしかった。これはもち米を

くちなしで黄色く染めて固めたもので、僕は昔大分の臼杵のお城でこれを食したことがある。

六地蔵 河川改修の跡

ところで『東海道中膝栗毛』の作者、十返舎一九(1765〜1831)は、駿河の府中(静岡)生れである。

そのせいもあってか、この付近の描写は生き生きしていて、お国自慢も目立つ。

名にしおふ遠江灘 浪たいらかに、街道の並松 枝をならさず、往来の旅人、互に

道を譲合い、泰平をうたふ。葛籠馬(ツヅラウマ)の小室節(コムロブシ)ゆたかに、宿場人足

その町場を争はず、雲助駄賃をゆすらずして、盲人自ずから獨行し、女同士の道連、

ぬけ参りの童まで、盗賊かどはかしの愁いにあはず。

かかる有難き御代にこそ、東西に走り南北に遊行する、雲水の楽しみ えも言われず。

多少、お上に対する追従もあろうが、江戸も19世紀に入れば平和な世の中になっていた。

美しい松並木 たわわに実った稲穂

やがて我々一行は島田宿に入って行ったが、此処は町並みが整然とした美しい町であった。

大井川の難所を控え、この宿場は古くからその名を知られていた。

既に、『吾妻鏡』の建久元年(1190)12月の条に島田の地名が見える。

文化水準も高く、元禄時代に初代の川庄屋をつとめた塚本如舟(孫兵衛)は、連歌師の宗長や

俳人松尾芭蕉と交流があった文化人であった。

芭蕉は二度目の元禄七年(1694)に、川止にあって塚本邸に4泊し、

さみだれの空吹きおとせ大井川

宿かりて名を名乗らするしぐれ哉

駿河路や花橘も茶の匂ひ などの句を残している。

如舟自身も

やはらかにたけよことしの手作麦(テサクムギ) と発句し、

田植とともにたびの朝起き と芭蕉が答えている。

如舟の屋敷跡には現在静岡銀行島田支店が建っているが、我々はこの2階で小休止した。

句碑も近くに残されてあった。芭蕉はこの年に大坂で亡くなっている。享年51歳であった。

女性の髪型に「文金高島田」というのがあるが、それはこの町で生れたらしく、その時用いる

簪(カンザシ)が、和菓子屋さんのショーウィンドウに飾ってあった。

島田宿の産土神を祀る大井神社は、洪水を鎮め安産をもたらす神として庶民の信仰が篤いが、

二年に一度、奴さんに嫁入りの時に持参した帯を着飾らせる「帯祭り」も行われる。

大井神社 大善寺

予定通り、大井川川越遺跡には2時頃到着し、ガイドさんから色々説明を伺った。

きっちりと川越の制度が定められたのは、元禄9年(1696)だそうであった。

人々は川札を川会所で買い、それを川越人足に手渡してから、人の肩や連台に乗って川を越した。

川札の値段は水深と川幅によって毎朝決められた。最低でも一人48文(約1500円)を要し、勝手

には渡れなかった。参勤交代で通過する大名たちには相当の負担になった。

人足の数は、島田と金谷の両岸にそれぞれ350〜650と定められ、誇り高き職業だったらしい。

水深を、股通(トオリ)、帯下通、帯上通、乳通、脇通、と面白く呼んだそうで、脇通(4尺5寸)を超えると

川止めになった。

後続を気遣う神戸さん 番宿の続く川会所

弥次さんたちも渡り賃を値切ろうとして俄侍を装うが、結局失敗して蓮台に乗った。

ふたりも値段とりきはめて、蓮台に打乗り見れば、大井川の水さかまき、目もくらむばかり、

今やいのちを捨てなんと思ふほどの恐ろしさ、たとゆるにものなく、まことや東海第一の大河、

水勢はやく石流れて、わたりになやむ難所ながら、ほどなくうち越して蓮台をおりたつ嬉しさ

いはんかたなし。

蓮台にのりしは結局(ケック)地獄にておりたところが本当(ホン)の極楽

斯くうち興じて金谷の宿にいたる。

我々は渡し場の少し上流の大井川橋を歩いて渡った。何と長さは1026メートルもあった。

写真に撮ろうとしてもどうしても全部は入りきらなかった。おそらく今まで渡った橋の最長であろう。

景色を堪能しながらではあったが、たっぷり20分を要した。

橋のなかった当時の苦労は十分に察せられた。

架橋 昭和3年 島田側から望む

金谷側にて (金子幹雄氏 撮影)

お元気な梅田健次郎さん 金谷宿 一里塚跡

金谷側にはさしたる遺跡は残っていなかった。

昔の本陣跡は今は本屋さんになっていた。

美しい女中が半高欄蓮台に担がれて渡る絵と、

お元気な梅田先輩の笑顔が対照的であった。

初日の予定(約15キロ)はこれで終わり。

再び16:32発の電車で藤枝に戻った。

乗車時間はたった13分であった。

若い人が聞いたらどう思うだろうか。

この夜のパーティは、熱田〜桑名間を船で渡る話や、ゴールの京都で楽しく一泊する話題で

盛り上がった。

大井川も越して、ようやく此処まで来たな、という感懐がみんなにあったようであった。

ホテルでのパーティ (金子 幹雄氏 撮影)